Trauma bzw. Posttraumatische Belastungsstörung

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Der Begriff „Posttraumatische Belastungsstörung“ stammt aus den USA, wo er sich nach dem Vietnamkrieg durchsetzte, etwa im Kontext der Arbeit von Psychologen mit schwer traumatisierten Veteranen, aber auch Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren.

Schon früher sprach man von den Geschädigten des 1. Weltkrieges als „Kriegszitterer“ oder vom „Granatenschock“. Man behandelte die geschädigten Veteranen jedoch als Simulanten oder Feiglinge.

Doch die Zahl der Geschädigten stieg nach dem 1. Weltkrieg erheblich an. Soldaten mussten stunden- und tagelang regungslos in Todesangst ausharren, der sie hilflos ausgeliefert ausgeliefert waren ohne etwas machen zu können. Angriff und Flucht waren nicht möglich. Gleiches erfolgte im 2. Weltkrieg, doch brachte schließlich der Vietnamkrieg eine Veränderung.

Gesunde und junge Männer waren in diesen Krieg gezogen und kamen als gebrochene Menschen zurück.

Man musste die Einstellung, dass nur schwache und kranke Menschen posttraumatische Störungen erleiden würden, ändern, denn diese These konnte hier nicht mehr länger aufrechterhalten werden.

Gesunde und junge Männer waren in diesen Krieg gezogen und kamen als gebrochene Menschen zurück.

Man musste die Einstellung, dass nur schwache und kranke Menschen posttraumatische Störungen erleiden würden, ändern, denn diese These konnte hier nicht mehr länger aufrechterhalten werden.

Auslöser einer PTBS

Aus zahlreichen Forschungsstudien der letzten Jahrzehnte ist bekannt, dass viele Faktoren bei der Auslösung einer PTBS zusammenspielen. Umgangssprachlich werden sehr viele Situationen als „traumatisch“ bezeichnet, z.B. eine Scheidung, der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Trennung. Derartige Belastungen lösen aber nur bei sehr wenigen Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung aus. Deshalb wird der Begriff Trauma im Zusammenhang mit der PTBS enger gefasst und belastende Ereignisse wie Scheidung oder Kündigung als „kritische Lebensereignisse“ und nicht als Trauma bezeichnet.

Bei einem Trauma steht meist die unmittelbare Bedrohung des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit im Vordergrund. Ein traumatisches Ereignis liegt außerhalb der normalen menschlichen Erfahrung und ruft bei fast jedem Betroffenen eine tiefe Verstörung hervor.

Hierbei unterscheidet man Monotraumata, das bedeutet traumatische Einzelereignisse, und Mehrfachtraumatisierungen, die etwa bei länger dauernden Kriegshandlungen auftreten können.

Hierbei unterscheidet man Monotraumata, das bedeutet traumatische Einzelereignisse, und Mehrfachtraumatisierungen, die etwa bei länger dauernden Kriegshandlungen auftreten können.

Besonders gravierend sind zwischenmenschliche Traumatisierungen und hier diejenigen, die innerhalb von sozialen Beziehungen stattfinden. Hierbei spielen alle Formen von Gewalt gegenüber schwächeren, ausgelieferten Menschen eine zentrale Rolle, besonders wenn sie in lang dauernden Abhängigkeitsbeziehungen stattfinden.

In erster Linie handelt es sich um aggressive und sexuelle Gewaltanwendungen gegenüber Kindern und Frauen, Folterhandlungen, Entführungen und Lagerhaft.

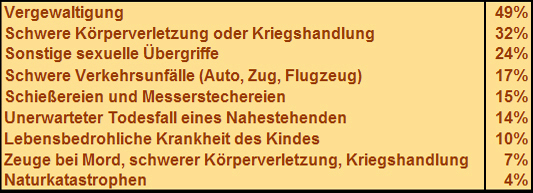

In einer US-amerikanischen Studie wurde festgestellt, dass das Risiko des Auftretens einer PTBS bei verschiedenen Formen von traumatischen Erlebnissen sehr unterschiedlich ist:

In einer US-amerikanischen Studie wurde festgestellt, dass das Risiko des Auftretens einer PTBS bei verschiedenen Formen von traumatischen Erlebnissen sehr unterschiedlich ist:

Was geschieht bei traumatischen Erlebnissen in

unserem Gehirn?

Wenn wir etwas erleben, erreichen die verschiedenen Sinneseindrücke über unsere Sinnesorgane die verschiedenen ersten Zentren in unserem Gehirn. Eindrücke des Auges erreichen das Sehzentrum, Eindrücke des Riechens erreichen das Riechzentrum, ebenso ist es auch mit Eindrücken auf der Haut wie Kälte, Schmerz usw. Sie rufen auch Gefühle hervor. Diese Abläufe sind logisch, denn bei gewissen Gefahren ist es wichtig,

z. B. sofort Angst zu entwickeln, die uns darauf vorbereitet, zu reagieren, um unser Leben zu schützen. Es ist wichtig, dass unser Körper unmittelbar darauf reagiert, denn erst dann werden Hormone ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass das Herz schneller schlägt, der Blutdruck steigt, man schmerzunempfindlicher wird usw. – alle Reaktionen, die sowohl für Flucht als auch für Angriff erforderlich sind.

z. B. sofort Angst zu entwickeln, die uns darauf vorbereitet, zu reagieren, um unser Leben zu schützen. Es ist wichtig, dass unser Körper unmittelbar darauf reagiert, denn erst dann werden Hormone ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass das Herz schneller schlägt, der Blutdruck steigt, man schmerzunempfindlicher wird usw. – alle Reaktionen, die sowohl für Flucht als auch für Angriff erforderlich sind.

Das erreichen der Eindrücke in die verschiedenen Zentren in unserem Gehirn ist nur der erste Schritt, in einem weiteren müssen die Fragmente zu einer Geschichte zusammengeführt werden. Dies geschieht durch die Weiterleitung an die Amygdala (auch Mandelkern genannt), eine Art Zwischenspeicher in unserem Gehirn. Von dort sind Informationen sehr leicht und sehr schnell abrufbar. Diese schnelle Verfügbarkeit reduziert die Reaktionszeit auf Gefahr erheblich und es ist auch sinnvoll in einer Gefahrensituation nicht gleichzeitig die gesamte Gefühlspalette bewusst wahrzunehmen.

Bestimmt hatten Sie schon einmal eine gefährliche Situation im Straßenverkehr: Bei einem „Fast“ Unfall werden Sie festgestellt haben, dass, erst als die Gefahr vorüber war, die Gefühle der Angst kamen und die Knie erst weich wurden und zitterten, nachdem die Gefahr überwunden war.

Wenn Sie nun schon bei Beginn der Gefahrensituation Ihre ganze Angst gespürt und Ihre Knie von Beginn an gezittert hätten – die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls wäre viel höher gewesen. Somit ist diese Art der Speicherung also lebensnotwendig, denn auch, wenn Sie in solchen Situationen Ihre Gefühle nicht bewusst wahrnehmen, sind sie dennoch da – abgespalten und unverbunden in die Amygdala gespeichert.

Erst wenn die Gefahr vorüber ist, werden die Informationen an die linke Großgehirnhälfte weitergeleitet.

In der linken Großgehirnhälfte werden logische Verknüpfungen, Eindrücke und Gefühle in Sprache gespeichert. Erst hier werden diese Eindrücke in einen Zusammenhang gebracht und zu einer erzählbaren Geschichte zusammengeführt. Erst hier entstehen die Worte für das, was da gerade passiert ist. Wenn diese erzählbare Geschichte entstanden ist, dann kann sie weitergeleitet werden an den Hippocampus, den ersten richtigen Gedächtnisspeicher. So funktioniert unsere normale Informationsverarbeitung und Speicherung.

Bestimmt hatten Sie schon einmal eine gefährliche Situation im Straßenverkehr: Bei einem „Fast“ Unfall werden Sie festgestellt haben, dass, erst als die Gefahr vorüber war, die Gefühle der Angst kamen und die Knie erst weich wurden und zitterten, nachdem die Gefahr überwunden war.

Wenn Sie nun schon bei Beginn der Gefahrensituation Ihre ganze Angst gespürt und Ihre Knie von Beginn an gezittert hätten – die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls wäre viel höher gewesen. Somit ist diese Art der Speicherung also lebensnotwendig, denn auch, wenn Sie in solchen Situationen Ihre Gefühle nicht bewusst wahrnehmen, sind sie dennoch da – abgespalten und unverbunden in die Amygdala gespeichert.

Erst wenn die Gefahr vorüber ist, werden die Informationen an die linke Großgehirnhälfte weitergeleitet.

In der linken Großgehirnhälfte werden logische Verknüpfungen, Eindrücke und Gefühle in Sprache gespeichert. Erst hier werden diese Eindrücke in einen Zusammenhang gebracht und zu einer erzählbaren Geschichte zusammengeführt. Erst hier entstehen die Worte für das, was da gerade passiert ist. Wenn diese erzählbare Geschichte entstanden ist, dann kann sie weitergeleitet werden an den Hippocampus, den ersten richtigen Gedächtnisspeicher. So funktioniert unsere normale Informationsverarbeitung und Speicherung.

Wie kommt es zur posttraumatischen Belastungsstörung?

[block|Wenn ein Ereignis sehr starke Gefühle von Angst, Wut und Trauer auslöst, wenn es sich z.B. um sehr schlimme Ereignisse handelt, dann funktioniert dieser Ablauf nicht mehr. Die „Bruchstücke“ bleiben praktisch in der Amygdala stecken und werden nicht an die linke Gehirnhälfte zur Verarbeitung weitergeleitet. Es resultiert eine ständige Alarmbereitschaft des Körpers, als ob er noch in dieser Gefahrensituation wäre und bereit, drohende Gefahren abzuwenden.

Bei einmaligen Erlebnissen wie Autounfällen reichen oft die normalen Verarbeitungsmechanismen; eine Zeitlang kommt es vielleicht zu vermehrtem Träumen oder Ängsten, aber wenn nichts weiter passiert, geht die oben geschilderte Verarbeitung weiter – nur eben etwas langsamer.

In vielen Fällen bleiben aber Schwierigkeiten bestehen, obwohl die eigentliche Gefahr längst vorbei ist, die betroffenen Personen sind immer noch in Alarmstimmung, alle Sinnesorgane sind auf Gefahr eingestellt. Die betroffenen Personen haben Schwierigkeiten, harmlose von gefährlichen Situationen sicher zu unterscheiden.

Obwohl das Ereignis in der Vergangenheit liegt, werden die schlimmen Erlebnisse immer und immer wieder vor dem inneren Auge erneut durchlebt.

Wenn der Betroffene versucht, über das erlebte Trauma zu sprechen, wird klarer, dass die Weiterleitung der Informationen über das Trauma nicht an das Sprachzentrum weitergeleitet wurde.

Die ganzen Sinneseindrücke und Gefühle bleiben also praktisch in der Amygdala „stecken“ und es ist physiologisch so, als ob derjenige beständig in der alten Gefahrensituation ist. Es scheint so, als ob unser Gehirn ab einem gewissen Ausmaß intensiver Gefühle von Angst, Wut, Scham, Schmerz und Trauer seine Verarbeitungsprozedur nicht mehr durchführen kann.

Es scheint, als wäre das Erlebte in Form von Bildern der Situation, von Geräuschen, Gefühlen, Körpererinnerungen, Gedanken oder einer Kombination davon in unserem Inneren verschlossen.

Manchmal treten schwere Symptome auch erst Jahre später auf, wenn andere belastende Ereignisse an das Trauma erinnern, dem – manchmal über Jahrzehnte- ausgewichen werden konnte. Deshalb spricht man auch per Definition von einer „posttraumatischen“ Belastungsstörung.

Wenn die Informationen über das Trauma-Erlebnis gar nicht im Sprachzentrum verfügbar sind, dort nicht in Sprache übersetzt werden können, erscheint es logisch, dass klassische Psychotherapien allein nur einen sehr begrenzenden Erfolg bringen können. Sie können im Gegenteil nach diesen Erkenntnissen sogar zu einer Verschlechterung führen, in dem die Betroffenen immer wieder erfolglos ihren unverarbeiteten Erinnerungen ausgesetzt werden.

Man benötigt also Wege, um bei der Verarbeitung entweder andere Ressourcen zu nutzen und somit das Sprachzentrum zu umgehen oder dieses zu aktivieren, das Erlebte zu verarbeiten.

Der erste Schritt ist dabei, den Betroffenen Mittel in die Hand zu geben, ihren Erinnerungsbruchstücken nicht mehr hilflos ausgeliefert zu sein, insbesondere die erlebten Gefühle distanzieren zu können. Dies geschieht über autoimaginative Techniken. Hierzu zählen u. a. auch die Selbstorganisatorische Hypnotherapie sowie das EMDR.

Mehr zum Thema Trauma finden Sie hier: Hypnotherapie für Erwachsene

Zurück zum Seitenanfang